今回は、棟瓦の積み直し修繕工事をさせていただいた方の

工事の様子をご紹介させていただきます。

現場調査🔎

現場調査に伺ったところ、のし瓦の隙間から所々草🍃が生えている状況でした💦

F様邸は昔ながらの『土葺き瓦屋根』でした🏠

ワンポイント解説💫土葺き瓦屋根とは…?

”土葺き瓦屋根”をご存じでしょうか?

土葺き瓦屋根は、名前の通り土を使った瓦の設置工法で作られた屋根のことをいいます💫

土が屋根に乗っているため重さがある分、建物もその重さに耐えられるようにしっかりとした作りになっているのが特徴です🏠

台風や強風などで瓦が飛んでいくのを防ぐことや、暑い夏🍉の時期は土が温度を吸収してくれたり、寒い冬⛄は暖房効果があるなど様々なメリットもあるのですよ!

しかし…❗1923年「関東大地震」、1995年「阪神・淡路大震災」で土葺きの瓦屋根が落下する被害が多数出たことを機に、あまり使用されなくなりました😔

先程も述べたように、土葺き瓦屋根は土を敷いて瓦を固定している為、

そこに雨水が侵入すると植物が育ちます。

草が育つということは、雨水が内部に入り込んでいるということなので、

メンテナンスをしてくださいというサインです⚠️

調査報告📝

現場調査が終わり報告書と見積書を提出📝

『草を抜いてしまえばいいのでは?👀』と思われる方もいるかもしれませんが、

こうした雑草の根はどこまで育っているか目視では分かりません。

その為、むやみに抜くと廻りの漆喰などを傷めてしまう可能性があります💦

このままの状態を放置しておくと、草はどんどん成長して根を張り、

のちに雨漏りなどの重大な事態になりかねませんので

”瓦を積み直し”することをご提案させていただき工事に取り掛かりました。

棟瓦解体/葺き土除去・掃除🧹

一度、棟瓦を解体し中の葺き土を除去・掃除をしました!

棟補強金具取付🔩

棟瓦の解体/葺き土除去・掃除完了後、

”棟補強金具”を取付していきました🔩

棟補強金具は 「瓦をしっかり下地に固定し、棟を強風や地震でも崩れにくくするための部材」 です。

現在の積み直し工事では、棟補強金具を取り付け、ビス留めで棟瓦を固定するのが主流になっています。

特に近年では、ガイドライン工法ともいわれ耐震・耐風対策として推奨されています✅

ワンポイント解説💫②ガイドライン工法とは…?

✅ガイドライン工法とは?

台風や地震に強い屋根にするために、国の基準に沿って定められた瓦の施工方法です。

(正式には「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン工法」といいます)

阪神淡路大震災(1995年)や各地の台風で、

棟瓦が崩れたり瓦が飛んだりする被害が多く出たことから、

国や業界団体(全日本瓦工事業連盟など)が「もっと安全な施工基準」を作ろうと動いたことが始まりだそうです!

ガイドライン工法の特徴

- ビスや金具で瓦を固定

→ これまでの「土で積む」工法よりもしっかりと瓦を留め付けるので、ズレや落下が起きにくい。 - 耐震・耐風性の大幅アップ

→ 強風や大きな揺れでも、瓦が飛ばされたり棟が崩れるリスクを大幅に減らせます。 - 長持ちする棟瓦

→ 補強金具とビスを使って棟瓦を固定するため、崩れやすい「のし瓦の積み上げ」より耐久性が高い。 - 災害対策として全国で推奨

→ 国土交通省や瓦業界が推進しており、現在の標準的な施工方法になっています。

補強用桟木取付🔩

棟補強金具取付後、補強用桟木(棟補強金具で棟瓦を強固に固定するための押さえ板)を取付しました。

棟瓦固定→施工完了✨

最後に、棟瓦を固定して施工完了した写真がこちらです📷👇

綺麗に納めることができ、これで雨漏りの心配もなくなりました🎵

棟は、屋根のつなぎ目を保護して、雨の浸入を防いでいる大切な部分です💡

みなさんのお家の棟瓦は大丈夫でしょうか。

今回のように雑草が生えているなど、少しの異常も大きな事態になりかねませんので

早めの点検✅をおすすめしています!

ジオプラッコ

ジオプラッコ少しでも気になる事がありましたら

お気軽にご相談くださいね🎵

\ジオプランおすすめ/※要チェック✅

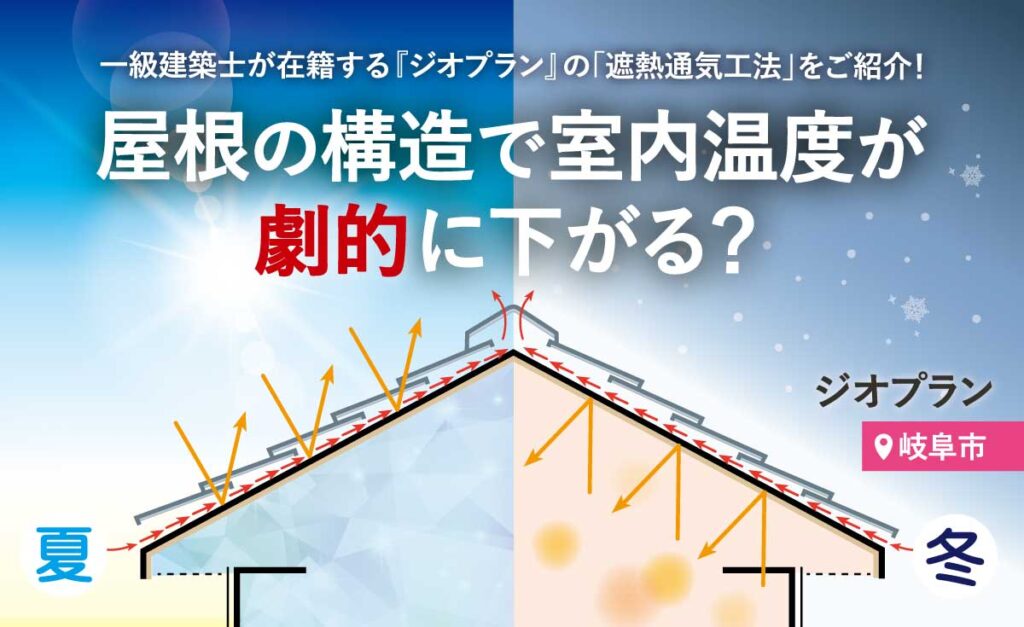

ジオプランの屋根遮熱通気工法🏠

✅屋根の構造で室内温度が劇的に下がる?一級建築士が在籍する『ジオプラン』の「遮熱通気工法」

代表取締役 名和修

代表取締役 名和修お問い合わせ・お見積りは

すべて無料です!

お気軽にご相談ください🐭

スタッフ池田

スタッフ池田随時情報を更新しております♪クーポン情報も掲載中!

要チェックです🐥